No, I don’t mean love, when I say patriotism. I mean fear. The fear of the other. And its expressions are political, not poetical: hate, rivalry, aggression. It grows in us, that fear. It grows in us year by year.

Left Hand of Darkness – Ursula K. Le Guin

Posts Tagged → Literatur

Hereinspaziert [mit Update]

Die Beschleunigung ist bemerkenswert. Ohne Rücksicht. Von 30 auf 50, auf 100, auf Orkan. Ja, wer aufbauen will, muss mobilisieren, verhandeln, Kompromisse eingehen. Jeder Schritt vorwärts bremst gleichzeitig die Bewegung aus. Dem Zerstörungwerk aber ist eigen, dass es keiner großen Verabredung bedarf. Es muss nicht jeder Funke zünden. Es genügt, wenn alle ein bisschen kokeln. Muss gar nicht doll sein, Hauptsache am Ende brennts schön. (Glut und Gut und Glut und Glut und Glut…)

Besonders frustrierend ist das völlige Versagen von solch hochdotierten Kulturmanager*innen: „Als Festival wollen wir uns nicht positionieren, wir möchten für Austausch, Kommunikation, Dialog da sein.“, antwortet die Chefin der Berlinale auf die Kritik an der Einladung von Rechtsextremen. Und schämt sich dabei nicht genug, um wenigstens diesen Unfall einer Stellungnahme aus einem auch ansonsten bizarr selbstmitleidigen Interview nicht freizugeben. Ihre Chefin, die Kulturstaatsministerin deckt ihr den Rücken für diese Shitshow. Es gibt anscheinend keine Institution liberaler Bürgerlichkeit, die dem kommenden Faschismus mehr entgegensetzen möchte als ein bedauerndes Lächeln vorm weit aufgesperrten Scheunentor. Na denn: Hereinspaziert!

***

Im Zuge des Traktor-Defilees der westelbischen Junker (c) @kubia) kam hie und da der Hinweis auf Fallada. Tatsächlich ein guter Anlass, „Bauern, Bonzen und Bomben“ zu lesen. Ein ganz wunderbares Buch. Mitreißende Charaktere, die fast filmischen Szenenaufbauten, die lebendigen Dialoge, die klugen Beobachtungen und schlüssigen Konstruktionen der Ränkespiele. Ich war hingerissen.

Tucholsky bemerkte in seiner Besprechung 1931 ganz treffend, dass die Bauern etwas zu kurz kommen in dem Buch und es sich eher um einen Kleinstadtroman handele. Mit dem Blick dieser Kleinstadt und seiner Elite aber wird der Konflikt vor allem in der Rückschau von bald hundert Jahren bedrohlicher, als er damals vielleicht schon scheinen wollte.

Henning erklärte eifrig: „Ich habe mir alles überlegt. Das Fahnentuch ist schwarz. Das ist das Zeichen unserer Trauer über diese Judenrepublik. Drin ist ein weißer Pflug: Symbol unserer friedlichen Arbeit. Aber, daß wir auch wehrhaft sein können: ein rotes Schwert. Alles zusammen die alten Farben: Schwarzweißrot.“

„Bauern, Bonzen und Bomben“, Hans Fallada

Immerhin sind die Figuren so lebendig, dass es kaum anders geht, als sich vorzustellen, wo sie wohl vier-fünf Jahre nach der beschriebenen Handlung sein würden. Da hat der zum Schriftsteller gewandelte Journalist Fallada vielleicht mehr gesehen, als ihm selbst bewusst war. Der klügere Tucholsky schwankte denn auch im Urteil zwischen Kritik und Bewunderung: „…es ist so unheimlich echt, dass es einem graut.“

***

Gewiss, Geschichte wiederholt sich nicht. Das aber zunächst auch nur deshalb, weil sich die immer selben Fehler eben nicht zur exakt gleichen Summe aufaddieren, auch wenn sie immer aufs neue begangen werden. Und gnadenlos neu aufgeführt wird der immer selbe Zirkus auf jeden Fall. Sozialdemokratische Innenminister*innen werden in diesem Universum einfach nichts mehr dazu lernen, ganz zu schweigen von einer Kulturbürokratie, die ohne eigene Position irgendwelchen Austausch zu führen wünscht.

Die entscheidende Frage ist deshalb, wie viele andere mit dem Informationsvorsprung gegenüber Fallada und Tucholsky etwas anfangen können und den ganzen Fehlern angemessene Korrekturen entgegenstellen werden. Und wieviel Zeit für Mobilisierung, Verhandlung und Kompromiss im beschleunigt sich verengenden Möglichkeitsraum noch verbleibt.

[Update, 8. Feburar 2024: Die Berlinale hat die AfD-Leute wieder ausgeladen. Dass es den Mitarbeiter*innen des Festivals gelungen ist, ihre Chefs doch noch zum Jagen zu tragen, ist ein sehr großer und gar nicht selbstverständlicher Erfolg und ein gelungenes Beispiel dafür, mit welcher Kraft und Geduld an allen Ecken und Enden interveniert werden muss.]

Bild oben: Die Stiefel sind Zeichen der Bauernproteste. Zu finden dieser Tage an vielen Ortsschildern im Havelland. An einigen fanden sich auch stilisierte rote Schwerter aufgemalt oder geklebt. Wie auf dem Banner der u.a. in Falladas Buch beschriebenen Landvolkbewegung.

„Cli-fi is a genre“

Meinetwegen hätte Cory Doctorow in seiner Buchempfehlung für „After World“ von Debbie Urbanski ruhig erwähnen dürfen, wie depressiv das Buch ist. Obwohl, „relentlessly bleak“ ist bei Tageslicht betrachtet dann doch deutlich genug. Vielleicht hatte ich das überlesen. Hat dann jedenfalls nicht lange gedauert, bis ich selber drauf gekommen bin. Depressiv.

Ich weiß gar nicht so recht, wovon das Buch handelt, wenn nicht vom Gefühl der inneren Katastrophe, die mit gnadenloser Härte in Form wie Inhalt des Textes angereicht wird. Repitition, Isolierung, Unverständnis, unendlicher Schmerz, der Untergang des Ich. Der Untergang der Welt ist dabei die einzig mögliche Kulisse, aber letztlich eben nicht nur das.

Die Grausamkeit des Menschen gegen alles und sich selbst wird als Kammerstück aufgeführt. Die Erzählperspektive des [storyworker] ad39-393a-7fbc demonstriert dabei beinahe mehr Humanismus als die Menschen selber. Diese Software muss sich vom übergeordneten Prozess emly denn auch fragen lassen: „Why would you want to think like a human being?“. Diese Frage ist wiederum selber eine Antwort. „…is it possible to tell a human story without human suffering, is it possible to tell a human story without the suffering of the world“

Gewiss, „After World“ ist auch Cli-fi. Der Weltuntergang per Klimakatastrophe ist eine ausgemachte Sache, die Apokalypse aber kommt in Form eines Virus über die Menschheit. Ist die Vernichtung Erlösung? Für wen? In gewisser Weise stemmt sich das ganze Buch gegen diese doppelte Zerstörung, einmal der natürlichen Umwelt und einmal der Menschheit selber. Dass kein plausibler Ausweg angeboten wird, ist einzusehen und wohl dem Genre eigen.

Die Beschreibung der inneren Katastrophe ist anscheinend der bislang beste Weg, den kommenden Untergang als die unausweichliche Auslöschung jeder Menschlichkeit zu erzählen und nicht als unterhaltsames Spektakel. Denn dafür haben wir ja schließlich die Tagesschau.

Bild oben: Ein Mural, gesehen im Sommer in einer Unterführung in Jelenia Góra

Privatstädte, Füh- und Passmann (Bonus Kürbisgulasch)

Dieser Tage nachholend so einiges gelesen. Bitteschön:

***

In der Frankfurter Rundschau findet sich eine interessante Recherche von Andreas Kemper zu den Bestrebungen, „Private Städte“, also urbane Räume jenseits demokratisch Übersicht/staatlicher Kontrolle zu schaffen. Kemper geht es dabei vor allem um eine Degussa-Connection und deren Bestrebungen in „politisch vergleichsweise schwachen Staaten“ mit viel Geld entsprechende Gated Communites der besonderen Art einzurichten. Die Rede in diesem Falle ist von Honduras sowie São Tomé und Príncipe.

Das erinnert an ähnliche Pläne ein wenig weiter nördlich. Im Bundesstaat Nevada könnte es demnächst möglich sein, mit genug Geld und Grundbesitz quasi exterritoriale Städte zu bauen, schön mit eigenen Gesetzen und Steuern. Wenn man‘s genau bedenkt ist das eine nur logische Entwicklung. Sich immer wieder aufs neue Politiker*innen kaufen zu müssen, um ein gewisses Maß an Kontrolle über die Stadtentwicklung in bestehenden Metropolen zu haben, ist schließlich ein ziemlich langwieriges Glücksspiel. Die Eigentumsverhältnisse von Anfang klar zu haben, ist da irgendwie ehrlicher.

Ich frag mich nur die ganze Zeit, wo dann eigentlich die Dienstboten der Luxusretreats wohnen werden. Wahrscheinlich in Trailer-Slums vor den Stadttoren. Vielleicht weiß Andreas Kemper ja mehr darüber, immerhin hat er ein Buch zur Sache geschrieben das im März bei Unrast erscheint. Ich bin jedenfalls gespannt.

***

Gunnar Decker noch mit einem im Freitag nachgereichten Stück zu Fühmann. Decker geht auf die Hermetik FFs ein, seine Unverkäuflichkeit im goldnen Westen, die Suche nach dem „Eigentlichen“ in der Literatur. Tatsächlich fand ich den bis ins Extreme sich steigernde Kunstbegriff und Anspruch Fühmanns nicht durchweg richtig oder gar einladend. Andererseits muss der Antrieb, immer weiter zu forschen und zu schaffen ja von etwas herkommen, und woher soll ich amplitudenarmer Schlumpf das schon wissen.

***

Bei Zeit Online hat Sophie Passmann Tocotronic gewürdigt. Wenn auch weniger die Band, als das ganze Phänomen rundherum. Als entschiedener Nicht-Fan war ich trotzdem sehr angesprochen von dieser humor- wie liebevollen und klug beobachteten Erläuterung. Zum Text meinte K., dass der schon sehr „passmannisch“ sei. Versäumt zu fragen, ob das jetzt was schlechtes ist. Tja.

***

Gekocht hab ich auch die Tage, einer Empfehlung aus einem Newsletter folgend. Robin Detjes erbauliche Serie „Lasst uns gemeinsam einen besseren Weltuntergang bauen!“ endete im 5. Teil, versandt am vergangenen Montag, mit dem Link auf ein Kürbisgulaschrezept. Da alle Zutaten* hier vorhanden waren und es eine fixe Angelegenheit ist, gleich mal gekocht. Ich würde beim nächsten Mal gewiss etwas großzügiger salzen gleich am Anfang und die Menge Linsen um vielleicht ein Drittel reduzieren, aber geschmeckt hat‘s ansonsten prima.

*(naja, fast alle, statt Rotweinessig Balsamico genommen und statt Gemüsesuppe Kalbsfond und weil der Majoran hier jahrelang stiefmütterlich vor sich hindiffundierte, lieber noch etwas Rosmarin nachgelegt)

FF 100

„Der Wahrheit nachsinnen, viel Schmerz“ – der Trakl-Bezug war am Ende Lebensmotto von Franz Fühmann, dessen 100. am 15. Januar hie und da Anlass für biografische Erinnerungen und Betrachtungen ist. Sehr dicht und informiert und informierend: Lukas Betzler bei 54books.de.

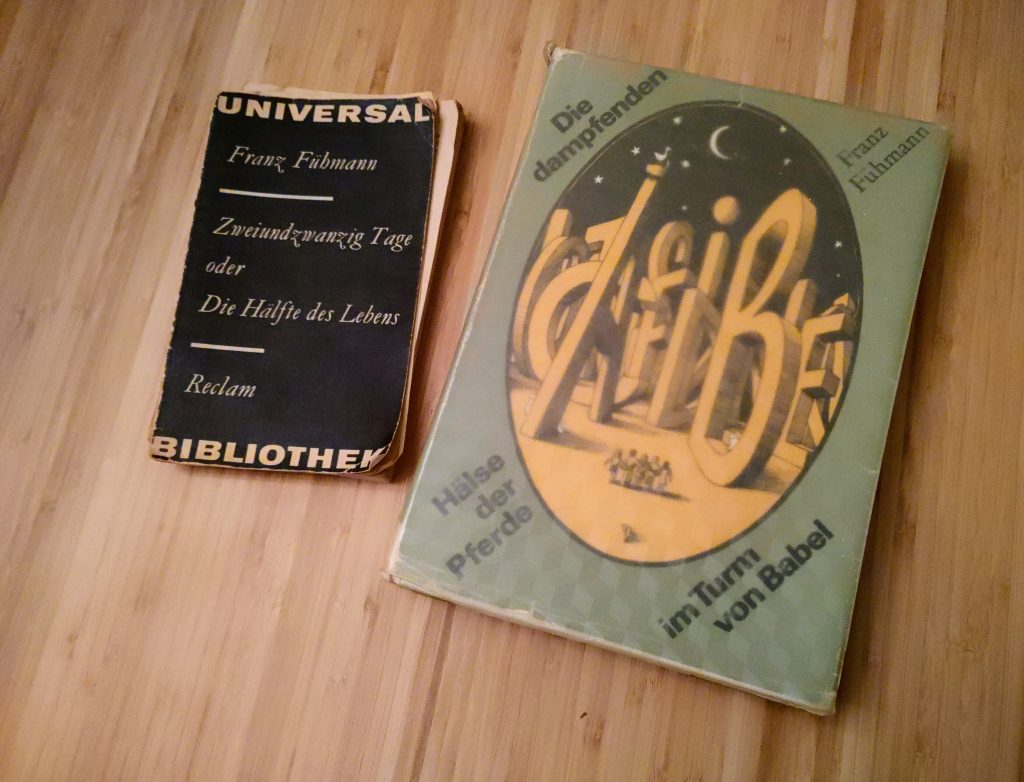

Wenn ich einen mich durchs Leben begleitenden Namen aus dem Bücherschrank ziehen müsste, Fühmann wär‘s. Begonnen hat es mit dem Zufall, dass die Frau im Kiosk, über dem wir damals in Rostock wohnten, meiner Mutter „Die dampfenden Hälse der Pferde im Turm von Babel“ beiseite legte. Bückware Anfang der Achtziger, wie alles von Fühmann, der durch seine Nachdichtungen klassischer Mythen zwar allgegenwärtig und doch an den Rand gedrängt war.

Gänzlich unversöhnlich mit sich selbst, blieb der Konflikt mit den vermaledeiten Verhältnissen und ihren jämmerlichen Apologeten in der DDR nicht aus. Die Zersetzung durch die Stasi erreichte Fühmann überall. Selbst Lesungen der „Dampfenden Hälse“, eines Kinderbuches also, wurden gestört oder verhindert. Dieses Land, dessen Kulturbürokratie so geistesklein war, dass sie sich zwar gerne im „kulturellen Erbe“ aus Jahrhunderten rückwärts sonnen wollte, dessen Bedeutung für das Heute aber nicht so gern diskutieren mochte, konnte jemand so umfassend interessiertes, kluges, sendungsbewusstes nur unverständig abstoßen. Ein paar Jahre zu früh gestorben, elendig am Krebs verreckt, blieb F. die mögliche Renaissance des eignen Werkes verwehrt, das einigen (auch weniger fähigen) nach der Wende noch einmal ganz ordentlich Auftrieb gab.

Auch Betzler wundert sich ein wenig, warum Fühmann trotz diverser prominenter Fürsprache in den vergangenen Jahren weiterhin so tief unter dem Radar läuft. Nunja, die Welt hat sich eben weitergedreht und die Schonungslosigkeit und gelegentlich recht deutlich hervortretende Sperrigkeit (mal ehrlich: Trakl! Vom „Bergwerks“-Fragment ganz zu schweigen) Fühmanns überfordert umso mehr, je länger er tot ist. Da greifen die Segnungen des Kapitalismus: Das Gute und Gefährliche muss ja gar nicht verboten werden, das regelt alles der Markt in die zugehörigen Nischen weg.

Außerdem ist jemand, der so dringend an die Wandlungsfähigkeit, die Veränderbarkeit des Menschen glaubt, als umerzogener Nationalsozialist und umgelernter Stalinist glauben muss, mit seinem finsteren Optimismus so dramatisch aus jeder Zeit gefallen, dass er zwar immer ein Publikum finden wird, das aber eher nicht so zahlreich. Das Fühmann-Faible wird zuverlässig ein Orchideenfach bleiben, denk ich mal.

Meine zweite Zufallsbegegnung mit ihm passierte gut 20 Jahre später in einem Antiquariat in Berlin. Beim Stöbern „22 Tage oder Die Hälfte des Lebens“ in die Hände bekommen. Pfennigware Anfang der Zweitausender, die ich in liebevoller Erinnerung an die „Dampfenden Hälse“ mit einpackte und später ohne große Erwartungen aufblätterte – und seitdem nicht mehr zugeklappt hab. Dieses kleine Bändchen, dieses Wahnsinnsbuch ist das für mich vielleicht wichtigste, das ich je gelesen hab.

Erklären die „Dampfenden Hälse“ kindgerecht, welche Universen Sprache zu öffnen vermag, ist „22 Tage“ eine praktische Umsetzung der Theorie. Dass Fühmann das mit um die 50 geschriebene Buch als seinen Eintritt in die Literatur bezeichnete, ist ganz und gar nicht kokett. Der herausragende Kritiker in ihm machte eben auch und gerade vorm eigenen Werk nicht halt. Und das wiederzuentdecken lohnt sich selbstverständlich.

Einiges von Fühmann ist weiterhin lieferbar, die „Dampfenden Hälse“ und „22 Tage“ auch noch in neueren Einzelausgaben, die genauso wie die Werksausgabe bei Hinstorff erschienen sind, einem Verlag der sonst eher auf Maritimes und Rostock spezialisiert ist und bei dem Fühmann eher zufällig gelandet war, was aber auch schon wieder ein ganz andere Geschichte aus einem längst untergegangenen Land ist.

Aus gegebenem Anlass

Hören Sie, H., wenn diese Regierung Ihnen Geld geben will, dann hat sie’s auch, und dann nehmen Sie’s. Und noch einen Rat: ein Schriftsteller kann gar nicht genug Geld haben.

Laut Stefan Heym, war das Brechts Rat an ihn, als er während der Verleihung des mit 10.000 Mark dotierten Heinrich-Mann-Preises 1953 Skrupel äußerte

lies Jerofejew nicht! vorm einschlafen

Bisschen schlecht durch die Nacht gekommen letztens, wegen eines Buchs, das mich emotional ganz schön angegangen ist. Schwierige Sache sowas, Sensibilität ist schließlich wieder out, irgendwelche langhaarigen TV-Filosofn wollen Bockbier und Männlichkeit retten, aber mich berühren Kunstwerke einfach zu leicht. Anlässlich des Todes von Sondheim verschiedene Versionen von „Send in the clowns“ gehört – Trä-nen-schlei-er (außer bei Sinatra natürlich).

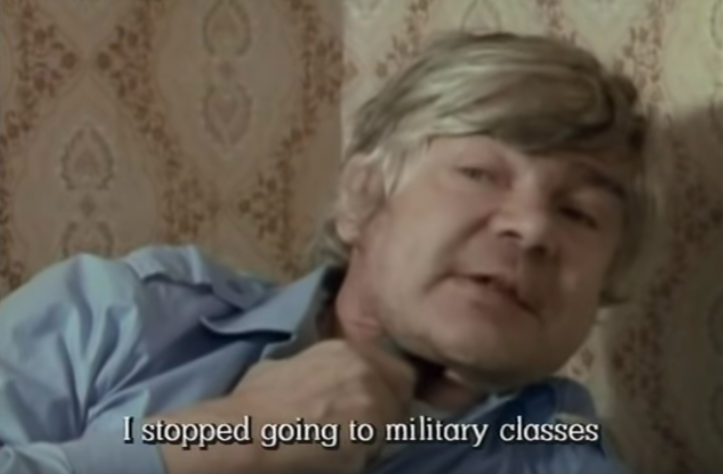

Und gerade eben also Wenedikt Jerofejews „Die Reise nach Petuschki“ (Übersetzung von Natascha Spitz) gelesen. Diese apokalyptische Vision, die da doch etwas unvermittelt im letzten Viertel einsetzt, ist keine ideale Einschlaflektüre. Jaja, sooo unvermittelt kommt das selbstverständlich wiederum nicht; wenn man ein bisschen aufpasst, ist auch der ganze lockere Witz davor schon latent bedrohlich. Aus allen Poren schwitzt da die tiefe Religiosität, (enttäuschte) Heilserwartung fließt mit jedem Gramm Wodka, am Ende kommen zwangsläufig die vier Reiter, so steht‘s halt schon immer geschrieben.

Das Bild ist ein Screenshot von Youtube, wo es einen BBC-Film gibt, relativ kurz vorm Tod des Autors entstanden, über Leben und Werk, also vor allem Petuschki.