Nachdem ich im vergangenen Jahr voll crazy gleich drei Berlinale-Filme gesehen hatte, bin ich dieses Mal zur Tradition des Besuchs genau eines Festival-Beitrags zurückgekehrt. Ausgerechnet in diesem furchtbaren Cubix-Block am Alex, wo Freitagmittag die Hardcore-Besucher*innen wie auch Mitarbeiter*innen nur noch Zombie-Charme ausstrahlen. Es wirkt wie der Schichtwechsel einer dystopischen Fabrik, die in halbwegs sterilen Werkstatträumen etwas unbestimmt waffenähnliches produziert. Mit grauen Gesichtern schleppen sie sich durch die charakterlose Architektur in langen Reihen aneinder vorbei. Die einen nach oben („Noch ein Film!“), die andern nach unten. Zwischendrin Unisex-Toiletten. Wokes Pissen in Berlin-Mitte. Wenn das [beliebige Zusammenrottung des abendländischen Kulturkampfes] wüsste…

Zu sehen gab es „Reifezeit“ in digital restaurierter Fassung. Ein Film, zufällig genauso alt wie ich. Gedreht zumindest in Teilen im Kiez süd-östlich des Bahnhofs Gesundbrunnen. Bis auf ein Straßenschild an der Kreuzung Swinemünder-Ramlerstraße stellt Regisseur Sohrab Shahid Saless Berlin aber überhaupt nicht aus. Die Mauer ist nur ein paar hundert Meter weit weg. Einmal um die nächste Straßenecke geschaut wäre der Fernsehturm auf der anderen Seite ins Bild gedrängt.

Nein, der Film hat keinen zwingenden Ort, vielleicht nicht einmal eine stark eingegrenzte Zeit. Die findet ohnehin nur als Maß der eintönigen Wiederholung im unlebbaren Leben der Protagonist*innen statt. Mit den Augen eines 9-jährigen Kindes werden die schablonenhaften Erwachsenen in ihrer ganzen Verlorenheit gezeigt. Deren Unfähigkeit, eine Welt zu gestalten, die ihren Nachkommen anderes Leben ermöglicht, wird dabei nicht als Vorwurf formuliert. Sie wird einfach nur als Fakt gezeigt.

Es ist alles ein bisschen wie naturalistisches Theater, aber als Film. Das erste Wort wird nach 20 Minuten gesprochen. Saless verwendet mit statischer Kamera die Treppenhäuser im Wedding, die trostlosen Zimmer, die kühlen Gänge der Schule wirklich wie Theaterkulissen. Licht und Schatten, Treppen hinauf, Treppen hinab. Wenn die Darsteller*innen sich nicht bewegen, bewegt sich auch sonst nichts. Selbst eine S-Bahnfahrt bringt da keine optische Erlösung. Die Fahrt auf einem Fahrrad, immer in einem Kreis, der nicht weiter als eine Toreinfahrt reicht, unterstreicht nur die Enge und Unbeweglichkeit.

Das meiste wird dabei in Andeutungen erzählt. Kleine Handlungen nur, die dieser Welt ihren Rahmen geben. Der Diebstahl einer Schokolade. Das wiederholte Abschminken der Mutter, nach getaner (Sex-)Arbeit. Da muss gar nicht grafisch gezeigt werden, wie schlimm das Geschehen selbst ist. Es wird sichtbar, wie schlimm es wirkt. Das ist alles nicht pädagogisch verpackt, sondern trotz der offensichtlichen Gesellschaftskritik seltsam unvoreingenommen, kindlich fast und insofern ein extrem gelungenes Beispiel für den Einsatz eines so jungen Hauptdarstellers.

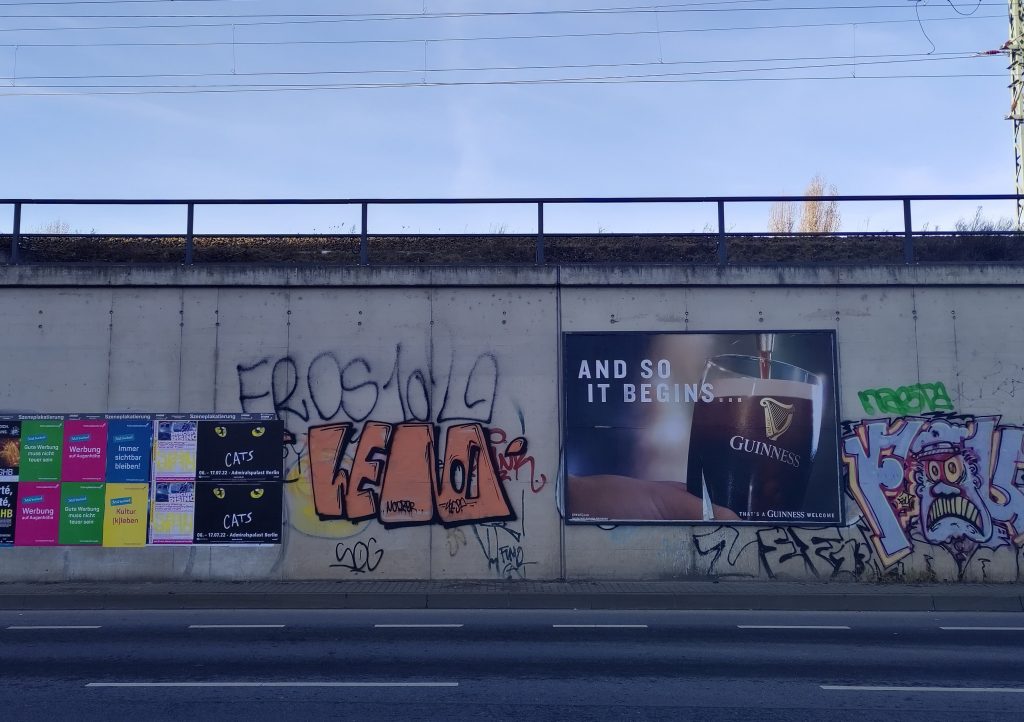

Bild oben: Die Kreuzung Swinemünder Straße, Ecke Ramlerstraße heute. Im Hintergrund ist die Swinemünder Brücke zu sehen.